世界にひらく日本の歴史は海からはじまった Ver.3 <日本郵船歴史博物館 – 海風日記>

公開日:2025年04月04日

更新日:2025年04月04日

日本郵船歴史博物館では、近代日本海運の黎明期から今日に至るまでを、日本郵船の社史を通してご紹介しています。本記事では、博物館の所蔵品からわかる当時の様子をお届けします。

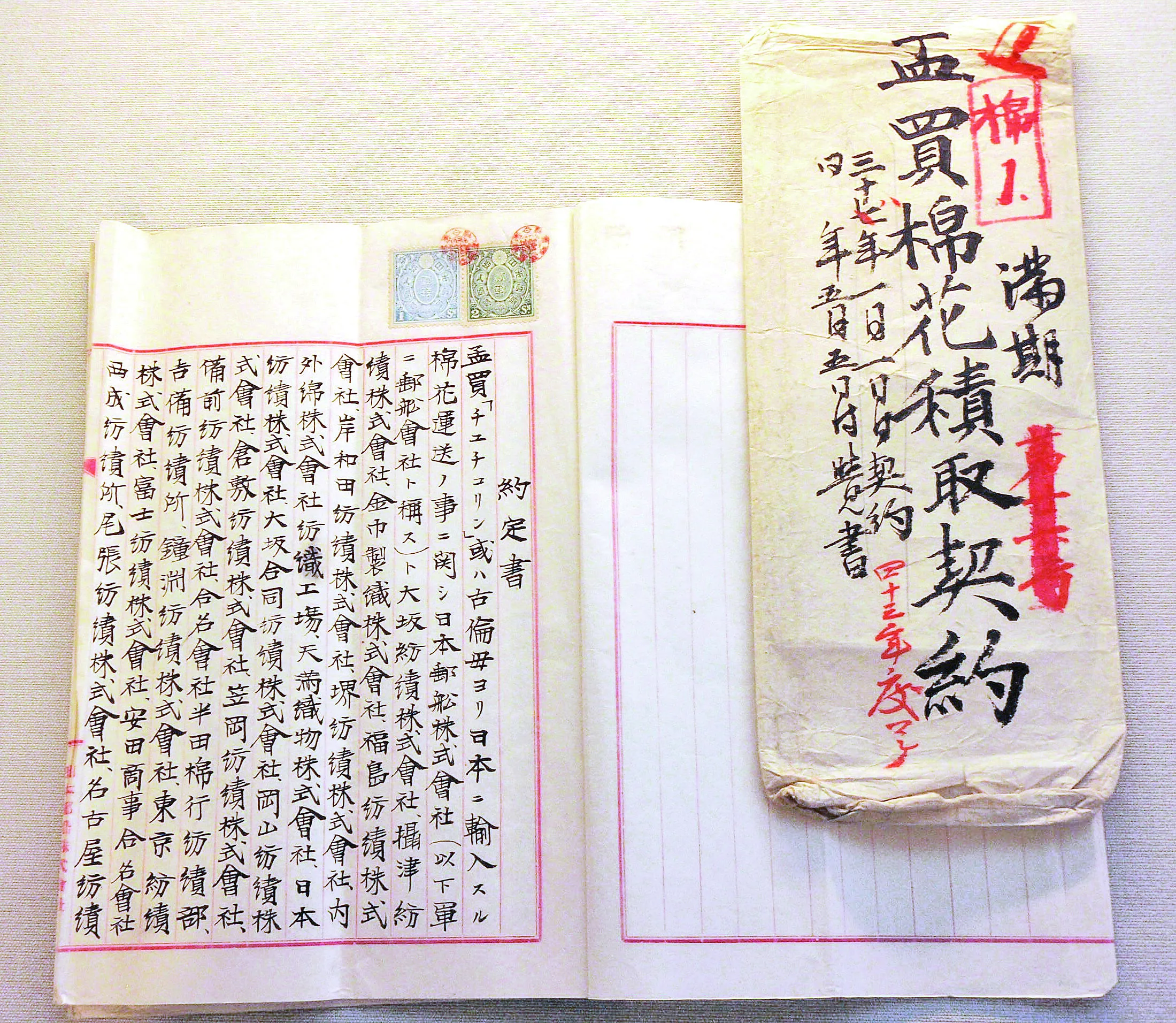

孟買棉花(ぼんべいめんか)積取契約書

孟買棉花積取契約書

作成日:1905年1月25日

作成者: 大日本紡績連合会

委員長 山邊丈夫

宛て先: 日本郵船(株)

第三代社長 近藤廉平

日本郵船歴史博物館所蔵

「孟買棉花積取契約書」は明治の日本の発展と深く関わりがある史料です。「孟買」はムンバイ(インド)、「棉花」は繊維の原料となる綿を指しています。

日本の近代化を支えた繊維産業にとって、原料の綿を安定して供給することは重要な課題でした。1893(明治26)年、NYKは大日本綿糸紡績同業連合会の要請により、日本とボンベイ(現、ムンバイ)の間に航路を開設しました。ボンベイ航路開設によりインドの綿花を安定して輸入できるようになり、日本の基幹産業たる繊維産業は大きく発展しました。

「孟買棉花積取契約書」は、ボンベイ航路開設から10年以上を経た1905(明治38)年1月に大日本紡績連合会が近藤廉平第三代社長宛てに送った契約書です。契約当時、日本は日露戦争真っただ中で、商船も軍事徴用されました。当社の船舶も合計72隻(26万総トン)徴用され、船舶が不足し、ボンベイ航路も休止せざるを得ない状況に追い込まれました。そのため、綿花の安定輸送を目的に外国船を用船することなどが両者間で取り交わされました。

戦争中でありながらも、日本の産業発展を支え続けようとした当社の努力を垣間見ることができる貴重な史料です。

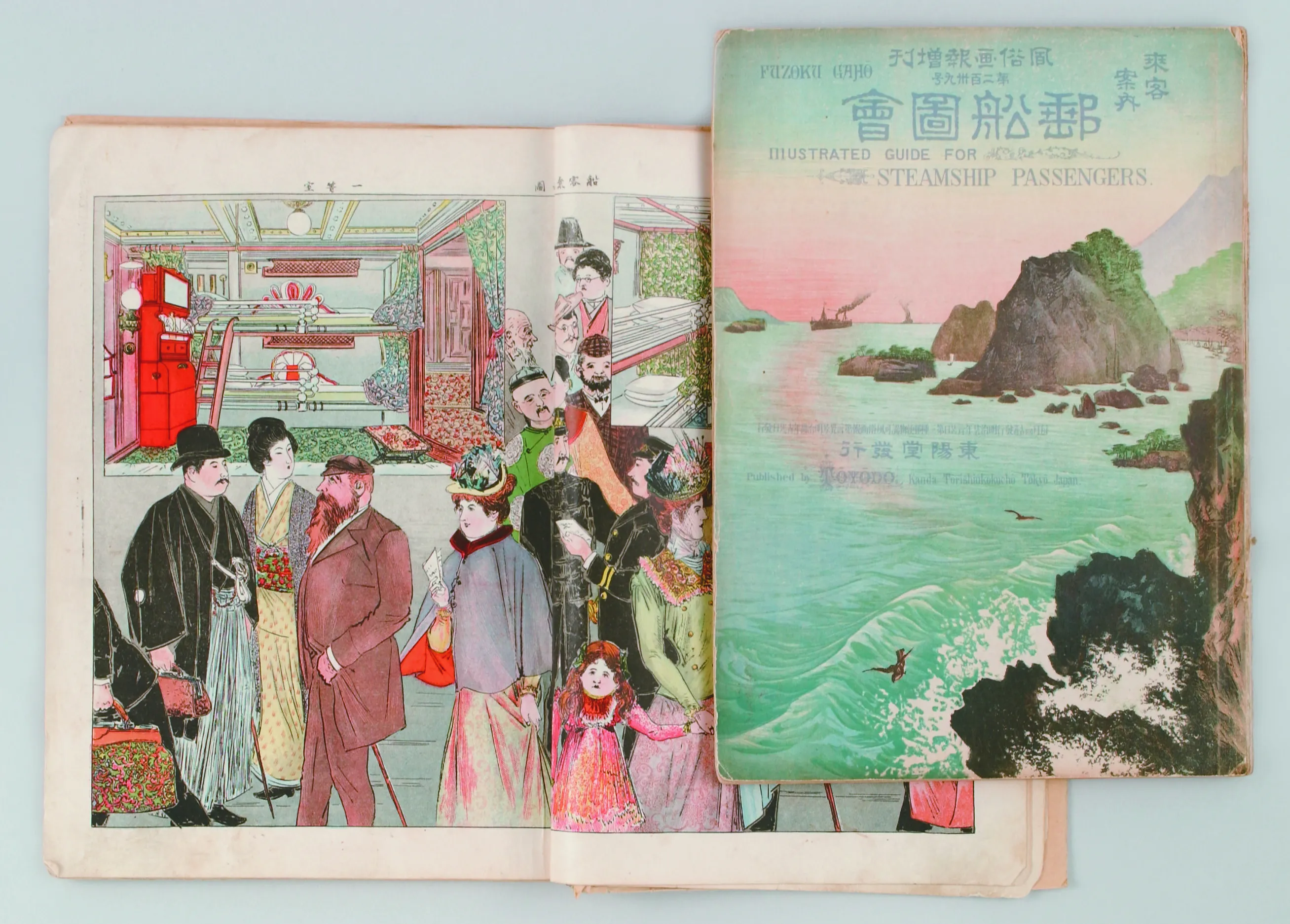

乗客案内『郵船図会(ゆうせんずえ)』

乗客案内『郵船図会』

『風俗画報』臨時増刊第239号

1901(明治34)年 東陽堂発行

日本郵船歴史博物館所蔵

『風俗画報』は日本橋葺屋(ふきや)町(東京都、現日本橋人形町界隈)の出版印刷会社東陽堂が発行した日本最初のグラフ雑誌です。大日本帝国憲法が発布された1889(明治22)年2月から第一次世界大戦中の1916(大正5)年3月まで、通算478号、増刊号を含め計518冊が刊行されています。

1901(明治34)年に増刊号として発行された乗客案内『郵船図会』は、豪州航路に就航する当社の貨客船「春日丸」に記者が実際に乗船し、乗船時の手順をはじめ船内での過ごし方や船内設備、一等から三等の客室、食堂、船長室など各室を取材した体験レポートです。船内の様子や、当時まだあまり知られていなかった西洋式の習慣やマナーを、カラーの挿絵を交えて日本人向けに紹介しています。

彩色石版画による挿絵からは、煌(きら)びやかな一等食堂での食事風景や喫煙室で紳士たちが楽しそうにゲームに興じる様子、デッキで洋装や和装の婦人方が会話を楽しむ情景など、当時の乗船客の生き生きとした姿が鮮やかに甦(よみがえ)ります。乗船客だけではなく、忙しくデッキを清掃する水夫たちや貨物を積み込む様子、珍しいものでは停泊中に現地の商人が品物を広げて乗船客に売り込む光景も描かれています。

船室の内装から乗船客の服装に至るまで、明治中期の船旅の生活風景をうかがい知ることができる貴重な資料です。

「浅間丸」模型

「浅間丸」模型 サイズ(ケース含む):縦420cm×横96cm×高さ200cm 模型縮尺:1/48

日本郵船歴史博物館所蔵

全長:178.0m、 総トン数:16,947トン

速力:20.71ノット、竣工:1929(昭和4)年9月15日

建造: 三菱造船(株) 長崎造船所

「浅間丸」を見送る様子

「浅間丸」は1929(昭和4)年建造の、昭和初期を代表する豪華客船です。姉妹船の「龍田丸」「秩父丸」と共にサンフランシスコ航路に就航し「太平洋の女王」と称されました。また太平洋戦争中は日米交換船としても活躍しました。

本模型は戦前に多くの模型を製作した「籾山(もみやま)艦船模型製作所」により、建造時の公式図面を用いて作られました。艤装品の細部まで丁寧に作り込まれた模型は、製作者の籾山作次郎をして「恐らく世界一精巧なる模型たる可(べ)し」と言わしめました。

船体は乾燥した日本ひのきを削り出し、はしごやハンドレールはマホガニー、デッキ上の部品は金メッキされた真鍮(しんちゅう)で作られ、船体塗装には漆が使われています。現在の技術では作れないとまで言われるその重厚さは、見る者を圧倒する迫力を持っています。

こうした模型は各地の船舶代理店に置かれ、サービスや新造船を宣伝する役割があったようです。しかし製作記録があっても現在は所在が分からない模型も少なくありません。

※日本郵船歴史博物館

日本郵船歴史博物館は2023年4月1日より休館しております。

再開館は2027年春を目途にしておりますが、決まり次第、日本郵船歴史博物館公式ウェブサイトにてご連絡いたします。